Organizado por Cláudia Souza e

Nuno Ribeiro, autores da edição e do estudo introdutório do recente «A família

Crosse» (Apenas Livros), este livro de 76 páginas integra múltiplos registos da

leitura que Fernando Pessoa fez sobre Freud. Damos relevo apenas a alguns

aspectos pois o espaço não permite mais. Primeiro uma observação sobre a

crítica literária: «Grande parte da crítica moderna, desde que se intoxicou com

freudismos (com ou sem Freud) é uma maneira de se tornarem inutilmente

complicadas coisas por vezes simples, outras vezes já de si complicadas e que

exigiam antes simplificação que outra complicação.» Depois o excerto dum poema

de Álvaro de Campos datado de 17-8-1930: «A liberdade, sim, a liberdade! / A

verdadeira liberdade! / Pensar sem desejos nem convicções. / Ser dono de si

mesmo sem influência de romances! /Existir sem Freud nem aeroplanos, /Sem

cabarets, nem na alma, nem velocidades, nem no cansaço!» Em terceiro lugar uma

citação da carta a João Gaspar Simões de 11-12-1931: «Ora a meu ver (é sempre

«a meu ver») o Freudismo é um sistema imperfeito, estreito e utilíssimo. É

imperfeito se julgamos que nos vai dar a chave, que nenhum sistema nos pode

dar, da complexidade indefinida da alma humana. É estreito se julgamos, por

ele, que tudo se reduz à sexualidade pois nada se reduz a uma coisa só nem

sequer na vida intra-atómica. É utilíssimo porque chamou a atenção dos

psicólogos para três elementos importantíssimos na vida da alma e, portanto, na

interpretação dela: o subconsciente, a sexualidade e a conversão de certos

elementos psíquicos em outros por estorvo ou desvio dos originais» No fim uma

citação na qual a ironia de Fernando Pessoa vem ao de cima: «A humanidade

divide-se em três classes sociais verdadeiras: os criadores de arte, os

apreciadores de arte e a plebe. Julgar que ter automóvel é ser feliz é o sinal

distintivo do plebeu.»

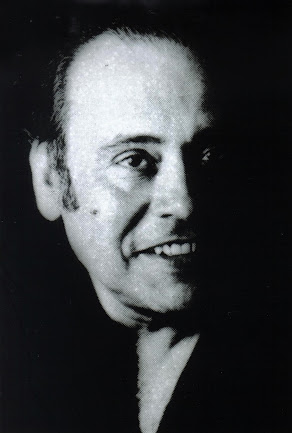

(Editora: Apenas Livros, Capa: Imagem do Espólio de Fernando Pessoa na

BNP)

[Um livro por semana 657]